서울시가 지난 50년간 서울 외곽의 개발제한구역으로 남았던 그린벨트의 활용 방안 연구에 착수한다. 교통과 산업 구조 등의 변화를 반영하기 위해 개편이 필요하다는 취지다. 하지만 고도지구와 역세권 등에 이어 그린벨트까지 규제 완화가 추진되면서 서울 공간의 공공성이 침해될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

서울시는 6일 개발제한구역 제도와 지정현황 등을 전반적으로 검토하기 위한 용역을 이달 중 착수할 계획이라고 밝혔다.

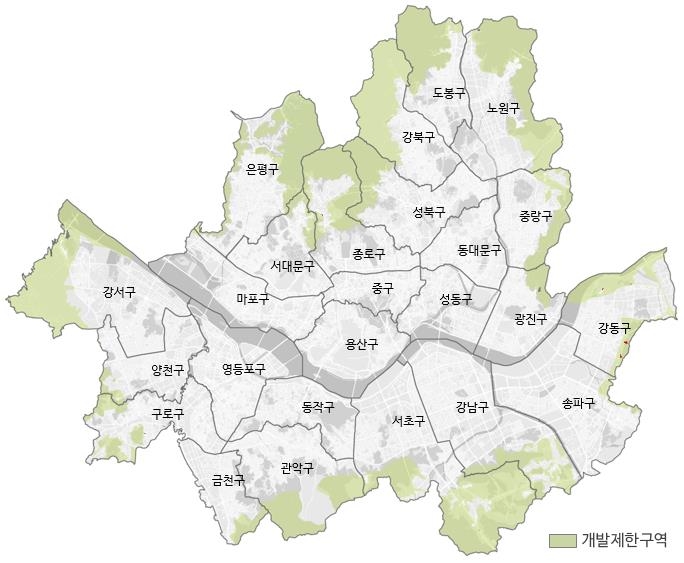

서울은 전국에서 처음으로 1971년 그린벨트 지역이 지정됐다. 건축물을 새로 짓거나 토지 용도를 변경할 수 없는, 말 그대로 개발제한구역이다. 환경을 보호하고 도시 확장을 막기 위해서였다.

이후 도심 주택 부족과 부동산 가격 상승 등에 따라 대규모 아파트 단지 건설이나 국책사업 추진, 역세권 개발 등이 진행되면서 처음과는 모습이 달라진 상태이지만 현재 149.09㎢가 유지돼 서울 전체 면적의 24.6%를 차지한다.

서울시 관계자는 “자연환경을 보전하고 시민들에게 여가 휴식공간을 제공하는 순기능도 있지만, 제도적 제약이 장기화되면서 주거 환경이 악화되고 주변과 개발격차도 심화됐다”며 “불합리한 관리 기준을 현실화하고 해제가 필요한 지역에 대한 관리방안도 마련하겠다”고 설명했다.

서울시는 이번 용역을 통해 그린벨트 내 전략적 개발사업 대상지도 함께 검토할 방침이다. 50년이 지난 제도의 합리적 개선은 필요하나 무분별하게 개발 심리를 자극할 수 있다는 지적도 있다.

임재만 세종대 교수는 “그린벨트 때문에 주거 환경이 악화한 게 아니라 서울시가 잘못 관리해서 주거 환경이 악화했을 수 있다”며 “규제 완화가 실제 거주하는 주민이 아니라 땅·집주인에만 이익이 되는 건 아닐지 경계해야 한다”고 말했다.

앞서 윤석열 대통령이 지난달 21일 민생토론회에서 전국 그린벨트와 군사시설보호구역 해제 기준을 전면 개편하겠다고 밝힌 것과 관련, 4월 총선을 앞두고 개발 욕구를 자극한다는 비판이 나오기도 했다. 정부 기조에 맞춰 오세훈 서울시장도 그린벨트 해제를 준비하는 것 아니냐는 시각도 있다.

서울시는 도심권 고밀도개발을 위해 녹지 등 공공기여를 전제로 층수·높이 규제를 완화하는 등 도시계획과 건축 제도를 대대적으로 정비하고 있다. 지난해 시내 고도지구 규모를 9.23㎢에서 7.06㎢로 줄이는 구상안을 내놓으며, 경복궁 주변 일부는 1977년 이후 처음으로 고도제한이 완화되기도 했다.

지하철역 승강장에서 250m 이내가 기준이었던 역세권 사업 대상지도 350m로 확대해 규제 완화 범위를 넓혔다. 이어 강남 등 주요 상권의 골목길 용적률도 최고 1100%까지 높이는 방안도 검토하고 있다.

마강래 중앙대 교수는 “그린벨트 제도에 대한 검토는 필요한 시점이나 개발 압력이 높은 서울은 제도 정비나 해제에 신중해야 한다”며 “그린벨트와 고도제한 해제 등의 기준을 분명하게 정하지 않으면 여러 지역에서 규제 해제 요구를 받게 되고, 주거 환경 등 공공성이 침해될 수 있다”고 말했다.

'서울은 이랬다 > 서울시와 자치구' 카테고리의 다른 글

| [3월7일]폭염·한파 대피소 역할하는 ‘목욕탕’…지난해 쪽방촌 주민 2만여명 지원 (0) | 2024.03.11 |

|---|---|

| [3월7일]‘악성 체납자’ 끝까지 잡는다…서울시, 서울본부세관와 가택수색 정례화 (0) | 2024.03.11 |

| [3월4일]‘폐원 위기’ 어린이집 공동체로 묶어 공동 운영…서울 모아어린이집 80개로 확대 (0) | 2024.03.11 |

| [3월4일]‘말로만 계약’ 웹툰 보조작가…서울시, 표준계약서 만든다 (0) | 2024.03.11 |

| [2월29일]한강 첫 보행 전용 전환 ‘잠수교’…오는 5월 최종 설계 나온다 (0) | 2024.03.04 |